超导电性是重大科技前沿

有望为生产生活带来颠覆性变革

在人类开展超导研究的百余年中

出现过两次高温超导重大突破

这两次重大突破

中国科学院院士、中国科学院物理研究所研究员赵忠贤

都作出了杰出贡献

60年科研生涯中

赵忠贤带领团队锐意进取、攻坚克难

取得一系列世界级研究成果

使我国高温超导研究跻身国际前列

新中国成立75周年之际

赵忠贤被授予“人民科学家”国家荣誉称号

赵忠贤。图片来源:中国科学院物理研究所

勇于挑战 带领团队独立发现液氮温区高温超导体

1941年1月,赵忠贤出生于辽宁新民

1959年以优异成绩考入中国科学技术大学

1964年,赵忠贤大学毕业被分配到中国科学院物理研究所

工作期间,他曾被派往剑桥大学进修

接触了世界超导研究的最前沿

1975年回国后

赵忠贤确定了自己的科研方向

探索高临界温度超导体

当时,国际学术界普遍认可“麦克米兰极限”即超导临界温度最高不大可能超过40K(约零下233摄氏度)

但赵忠贤经过调研、交流和缜密思考

赞同国际上关于“这一理论可以突破”的观点

在10年积累的基础上

1986年底,在瑞士科学家发表论文指出

可能存在35K(约零下238摄氏度)超导体后

赵忠贤团队和国际上少数几个小组几乎同时

在镧-钡-铜-氧体系中

获得了40K以上的高温超导体

传统理论的崩塌

让“北京的赵”在国际超导研究领域崭露头角

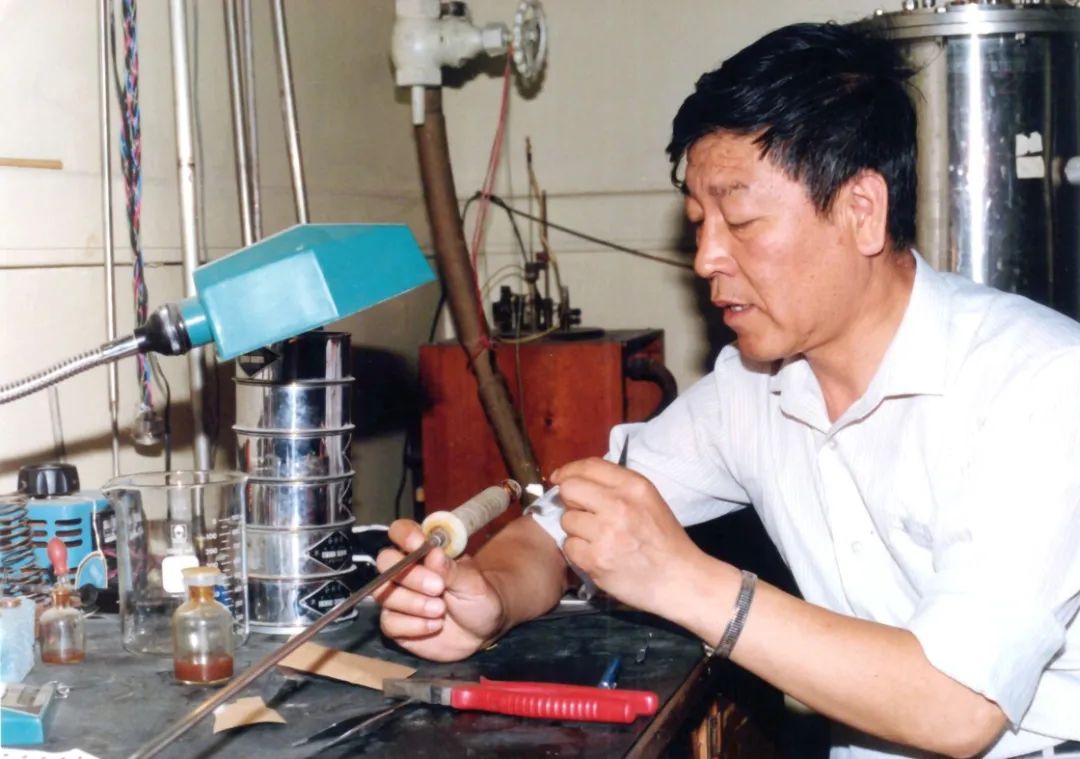

20世纪90年代初,赵忠贤在中国科学院物理研究所实验室工作(资料照片)。新华社发(中国科学院物理研究所供图)

那时国内实验条件落后

与国外差距巨大

但这阻挡不了赵忠贤和同事们的科研热情

缺少实验设备

他们就自己动手现造

为了赶实验进度

他们夜以继日地奋战

困得不行了就在椅子上打个盹

醒来继续工作

1987年2月,赵忠贤团队再次取得突破

他们独立发现了临界温度93K的液氮温区超导体

并在国际上首次公布其元素组成

即钇-钡-铜-氧

从此,科学家可以用相对便宜且好用的液氮

取代昂贵的液氦来构建低温环境

更利于超导的应用

液氮温区超导体的发现引发学术界轰动

1987年赵忠贤受邀赴美国参加物理学术会议

是5位特邀报告人之一

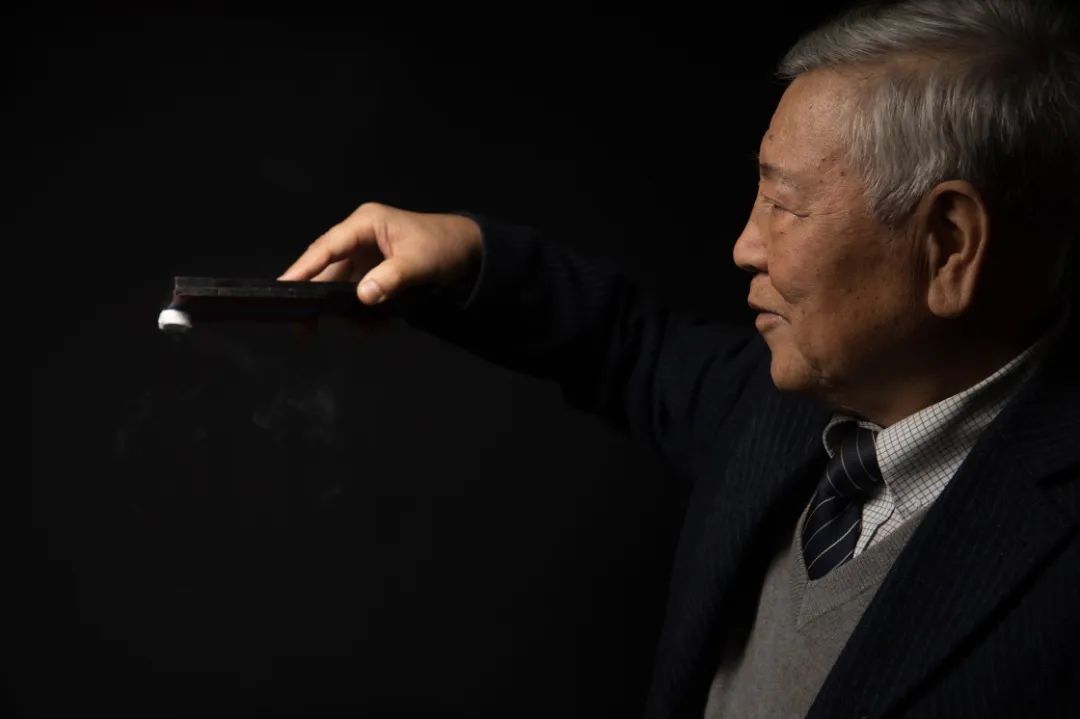

赵忠贤在中国科学院物理研究所演示磁悬浮现象。新华社记者 金立旺 摄

厚积薄发创造铁基高温超导体临界温度世界纪录

发现液氮温区超导体后

荣誉和奖励接踵而至

赵忠贤淡然地说

“荣誉归于国家,成绩属于集体,我个人只是其中的一分子。”

科研路上,他没有止步

依旧一门心思扑在实验室里

2008年,日本科学家发现在镧-氧-铁-砷体系中存在26K的超导

赵忠贤敏锐意识到

这一类铁砷化合物很可能是新的高温超导体

赵忠贤和团队立刻行动起来

他们厚积薄发

又在铁基超导的突破中作出贡献

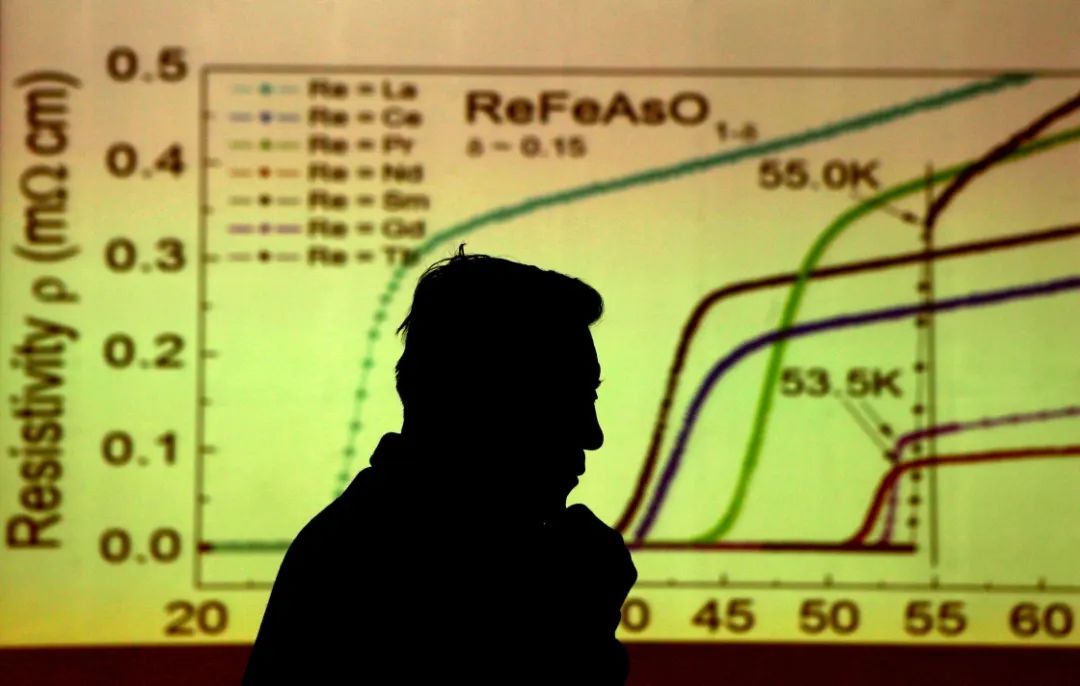

赵忠贤在中国科学院物理研究所的55K以上铁基超导体试验的示意图前。新华社记者 金立旺 摄

他们制备了50K以上的系列铁基超导体

并创造了铁基高温超导体临界温度纪录

在这期间,67岁的赵忠贤3次带领年轻人几乎通宵工作

完成了初期最关键的3篇论文

其中1篇比国外同行只早1天发表

他们和中国其他几个研究组的重要发现

为确认铁基超导体为第二个高温超导家族提供了重要依据

美国《科学》杂志曾经3次报道这方面的成果

认为“新超导体的发现把中国科学家推向国际前沿”

赵忠贤。新华社记者 金立旺 摄

薪火相传期待中国人发现更适于应用的高温超导体

“有优秀的青年,就有光辉的未来。”

赵忠贤非常注重对年轻人的培养

他的团队有很多年轻人

他们在高温超导的攻关实践中不断提升创新能力

赵忠贤总为年轻人营造宽松、不拘束的环境

让大家在谈笑间丰富知识

通宵工作时,他出钱给大家买吃的

有学生研究方向偏离了超导“主业”

他也支持学生按兴趣大胆研究

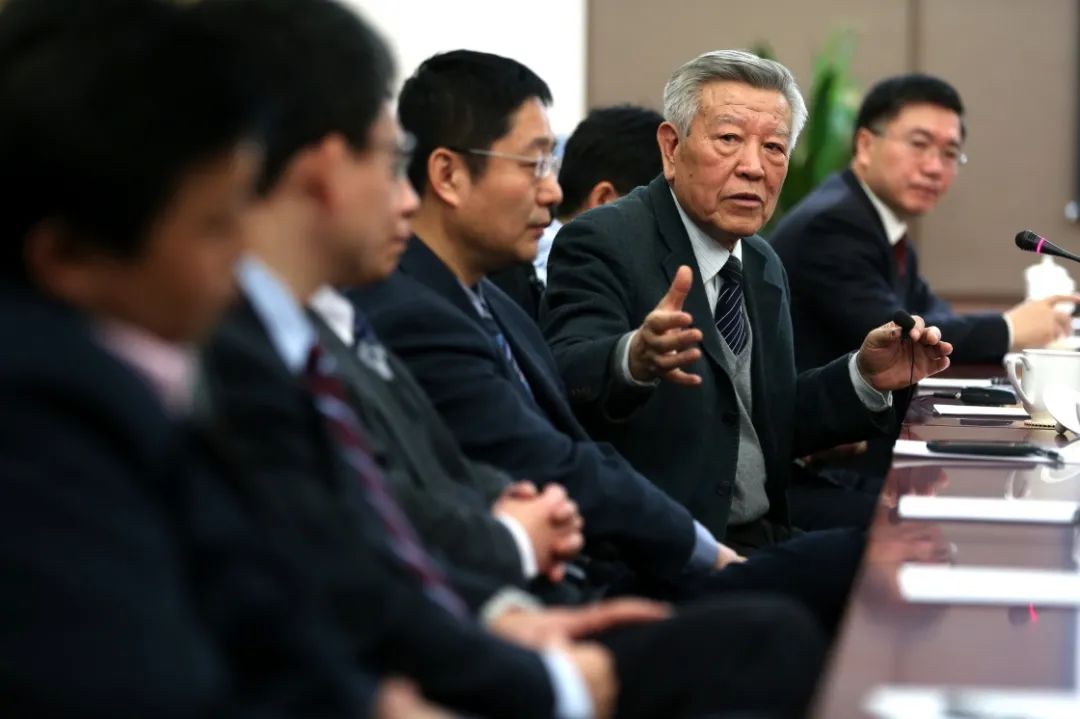

赵忠贤在中国科学院物理研究所举行的发布会上介绍团队成员。新华社记者 金立旺 摄

科研之路并非一帆风顺

当进入低谷时,一些研究者纷纷“转向”

有些研究团队甚至解散了

但赵忠贤认定

高温超导研究有潜力

未来必将有重大突破

他告诫年轻人

“做事情要集中一点,精力不要太分散,不要选太多,这个也干那个也干。”

“要选一个坚持十年,扎下根去,才能枝繁叶茂。”

赵忠贤在中国科学院讲课。图片来源:共产党员网

在赵忠贤的培养和支持下

一大批年轻人成长起来并做出了优异成绩

有的成为了学术带头人

保持着创新激情的他总是对年轻人寄予厚望

常常会为他们所取得的优异成绩而兴奋不已

时至今日

年逾八旬的赵忠贤依然没有停下脚步

他经常去实验室

了解最新研究进展

给予指导和建议

赵忠贤说

“期望有一天,由中国人发现更适于应用的超导体,甚至室温超导体,为人类文明发展作出新的贡献。”